当日の写真はこち

阿弥の会特別講

内田 輝 クラヴィコード演奏会

阿弥(あみ)の会

「阿弥」は室町時代の将軍を補佐する同朋衆の中に時宗系の芸能者などが名乗った

本阿弥、世阿弥などの称号からとりました。

スペイン語のアミーゴ(友達)の意味も込めています。

つまりおもしろくて、ちょっと刺激的な雑談会、茶話会、読書会のような“語り場”を始めていきます。

結論も成果も求めません。いいっぱなしの責任なし。もちろん聴いているだけの参加でも結構です。

・参加自由

・会員制ではありません。各回それぞれに参加者を受付ます。

・事前に参加希望の旨をご連絡下さい 。

電話・FAX 052-203-9703 メールアドレス kochuten@d◆.dion.ne.jp (◆の部分は数字の1)

下記の下記の催しは盛況の内に無事終了しました。

当日の写真はこち

阿弥の会特別講

内田 輝 クラヴィコード演奏会

2025年6月14日(土) 13時開演

主催・会場 ぎゃらり壷中天 3F 名古屋市中区錦2-8-12

定員 30名

会費 3,000円

ピアノのルーツといわれるクラヴィコードを自ら製作し、演奏する内田輝のミニコンサートを

開催いたします。自然と調和する繊細であたたかな音色をお聴き下さい。

お申し込みはぎゃらり壷中天まで

TEL 052-203-9703

E-mail kochuten@d◇.dion.ne.jp ◇は数字の1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

内田 輝

1981年生

洗足学園音楽大学卒 サックス、ピアノ、クラヴィコード奏者、作曲家、調律師として活動

2008年 ピアノの調律を吉田哲氏に師事

2015年 楽器製作家の安藤正浩氏の教えのもと14世紀に考案されたピアノの原型クラヴィコード(鍵盤楽器)を自ら製作、作曲家、ピアニストの坂本龍一氏が購入

2021年 京都の音羽山清水寺「FEEL KIYOMIZUDERA」の一環として役目を終えた本堂舞台板からクラヴィコードを製作し、奉納、本堂を舞台に坂本美雨とともに奉納演奏

2022年 写真家、山本昌男+内田輝「sasanami」(iikki出版 フランス)刊行

https://www.instagram.com/akira_uchida__?igsh=NGVhemd6c2Fpb3N2

下記の下記の催しは盛況の内に無事終了しました。

当日の写真はこち

阿弥の会特別講

佐々木孝浩 講演会

「書物としての『源氏物語』」

慶應義塾大学附属研究所斯道文庫教授・前文庫長

専門は書誌学、特に日本の書物史

受賞歴:

第39回角川源義賞(文学研究部門)(2017年)

慶應義塾賞(2016年)

第21回日本古典文学会賞(1995年)

※書誌学

書物自体を研究対象とする学問。

※慶應義塾大学斯道文庫

漢字を使用していた国々の書物の蒐集保管と調査研究を行う研究所。

蔵書は17万冊を越える。

源氏物語や平家物語などの書物や古筆に関する論文を多数執筆されておられる佐々木孝浩先生にご登壇

いただきます。

先日も NHK の「歴史探偵」と大河ドラマ「光る君へ」のコラボスペシャル番組にご出演され、中宮彰子

から一条天皇に贈られた源氏物語の写本の復元に関して新たな見解をご披露されました。

この度は、番組では取り上げきれなかった問題などを含めて、源氏物語という作品がどのような本に保存

されて、現在まで伝わってきたのかなどについて、豊富な画像を使用してわかりやすくお話ししていただき

ます。

時 : 令和 6年 12月 22日(日) 受付12時半より 講演 午後1時~2時半を予定

場所 : 八事山興正寺 光明殿大ホール 名古屋市昭和区八事本町78 〒466-0825

聴講料 : 1,500円

主催 : ぎゃらり壷中天

共催 : 八事山興正寺

※お申し込みは下記のぎゃらり壷中天へ

ぎゃらり壷中天 052-203-9703 kochuten@d◇.dion.ne.jp ◇は数字の1

下記の下記の催しは盛況の内に無事終了しました。

当日の写真はこち

阿弥の会 特別講

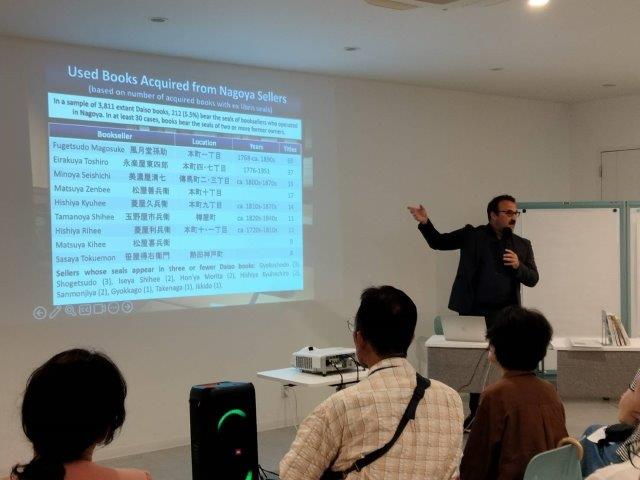

「貸本屋大惣について」

Dylan McGee ディラン・ミギー(名古屋大学准教授)

私共の店がある錦二丁目にはかつて江戸時代の後期から明治32年までの間、

私共の店がある錦二丁目にはかつて江戸時代の後期から明治32年までの間、

“貸本屋大惣”という貸本業を営む店がありました。

尾張徳川の御城下にあって大いに繁盛し、当時日本一の蔵書数を誇る店として、

葛飾北斎や曲亭馬琴、坪内逍遥なども出入りいたしました。

今となっては、その跡地には何も遺っていないのですが、

名古屋大学のディラン・ミギー先生はこの貸本屋大惣についての論文をものしておられ、

しかも国会図書館、東京大学、京都大学、筑波大学などに分散された蔵書の

追跡調査を敢行してこられました。

今回はこの貸本屋大惣についてのレクチャーをミギー先生にしていただき、

この地域の歴史を再認識し、そしてそれを現代の街づくりに繋げていきたいと考えています。

名古屋の歴史に興味のある方、本が好きな方、街づくりに関わりたいと思っている方、

ただ単におもしろいことを見てみたい、聞いてみたいと思っている方、

つまり誰でも大歓迎。

どうぞお気軽にご参加ください。

・7月7日 (日) 14時30分~(開始が時間が30分変更になっております)

・スペース七番 名古屋市中区錦二丁目7-7 (壷中天の向かい30階建マンションの2F)

・主催 七の日実行委員会

・協力 延藤文庫基金 ・ ぎゃらり壷中天 阿弥の会

・会費 500円 (ドリンク一杯付き)

・お申し込み ぎゃらり壷中天 名古屋市中区錦二丁目8-12

Tel・Fax 052-203-9703 / Email : kochuten@d1.dion.ne.jp

下記の下記の催しは盛況の内に無事終了しました。

当日の写真はこち

阿弥の会特別講

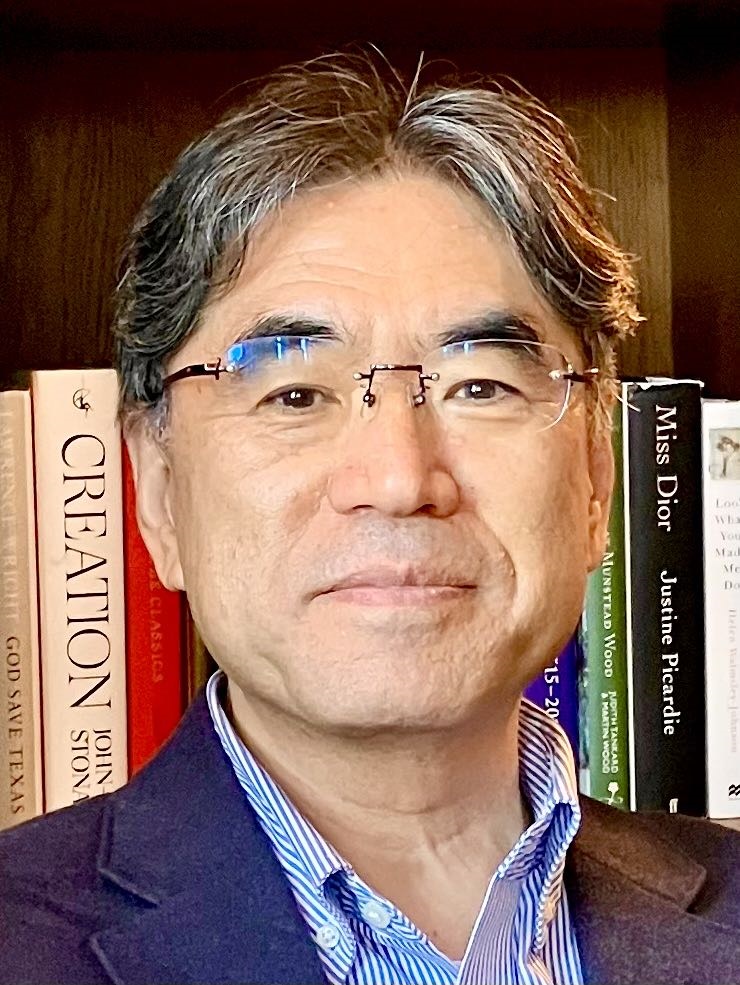

増田 孝 講演会

『松花堂昭乗と尾張徳川家』

愛知東邦大学客員教授

愛知東邦大学客員教授

公益財団法人永青文庫評議員

テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士

主な著書に『光悦の手紙』、『茶人の書』、

『書の真贋を推理する』、『古文書・手紙の読み方』、

『書は語る 書と語る-武将・文人たちの手紙を読む-』、

『本阿弥光悦-人と芸術』など。

松花堂昭乗は江戸初期の真言宗の僧、岩清水八幡宮の社僧でありました。

本阿弥光悦と近衛信尹と共に“寛永の三筆”と称され能書家として後世に名を遺しております。

尾張徳川家の初代義直の母、亀の方(相応院)は岩清水八幡宮の祀官、志水宗清の娘。徳川家康の側室でありました。

この亀の方や義直と松花堂昭乗との関係を記す書翰が今も徳川美術館などに保管されており、往時の交流を窺い知ることができます。

そんな、歴史的背景をふまえ、尾張徳川家ゆかりの八事興正寺において、当世随一の書跡史学者である増田孝先生に御講演いただきます。

時 : 令和6年6月9日(日) 午後1時より

場所 : 八事山興正寺 光明殿 名古屋市昭和区八事本町78 〒466-0825

聴講料 : 1,500円

定員 : 約100名

主催 : 八事山興正寺・ぎゃらり壷中天

※お申し込みは下記のどちらかへ

八事山興正寺 052-832-2801

ぎゃらり壷中天 052-203-9703 kochuten@d◇.dion.ne.jp ◇は数字の1

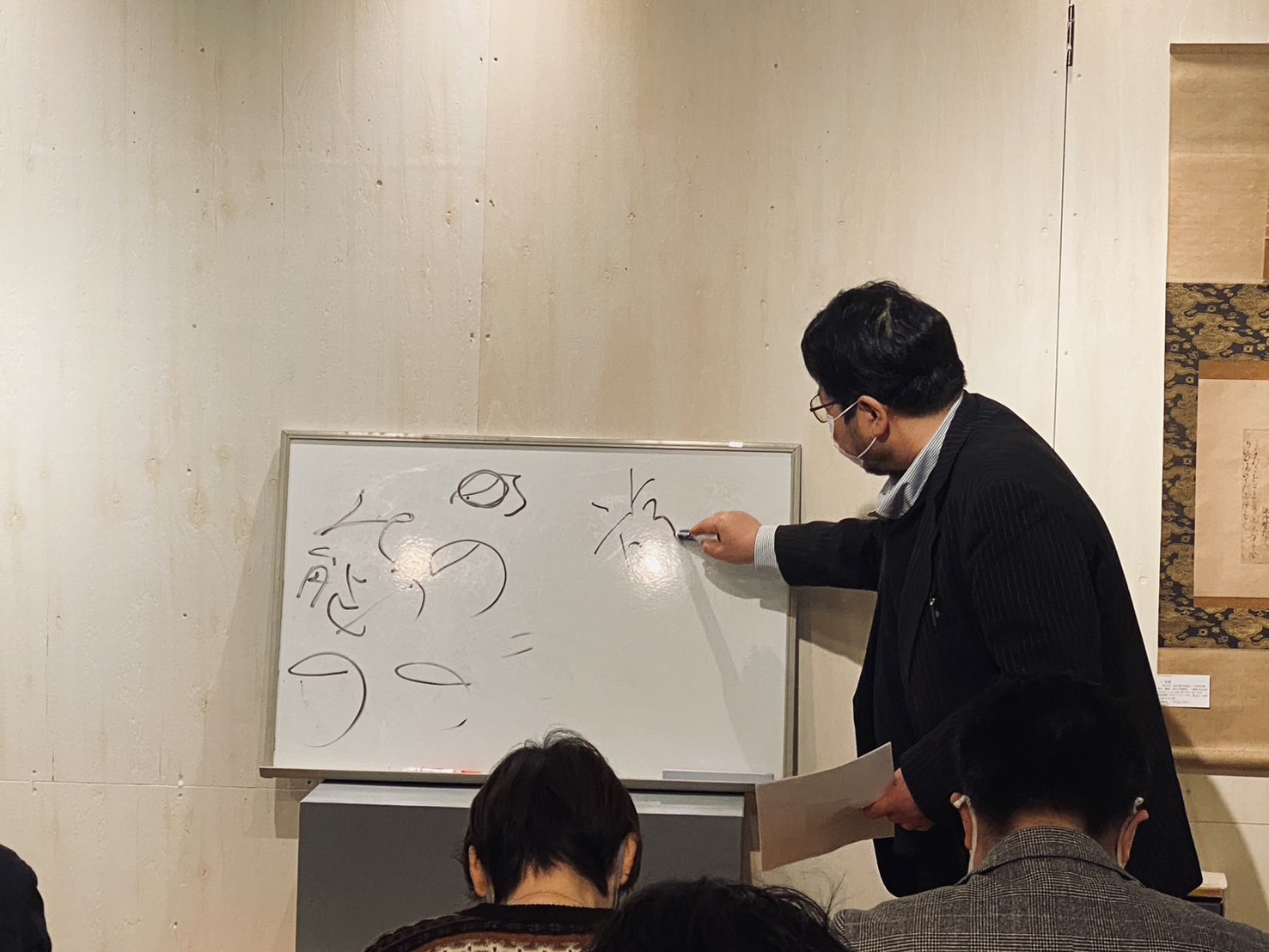

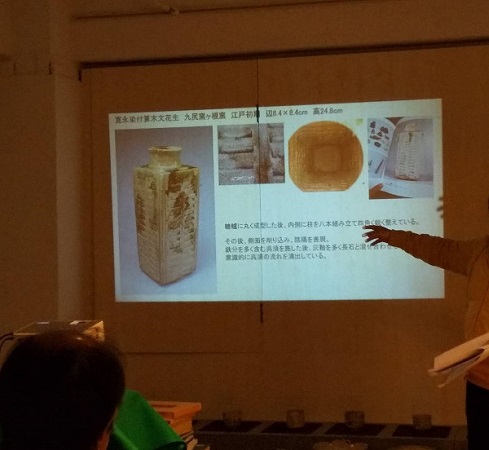

下記の下記の催しは盛況の内に無事終了しました。

当日の写真はこちら

阿弥の会 第十四講

「茶掛の古筆切-その楽しみ」

講師 日比野浩信 -国文学者 愛知大学、愛知淑徳大学非常勤講師 博士(文学)

4月6日(土)13時より

会場 ぎゃらり壷中天 3F

定員 20名

会費 1,000円

二月に開催した第十三講の好評を受け、

日比野先生にもう少し踏み込んだ古筆切に関するレクチャーをお願いいたしました。

茶掛として用いられてきた古筆切に関して、

その時代や種類、形式などについて語っていただきます。

お申込みは ぎゃらり壷中天まで

〒460-0003 名古屋市中区錦2-8-12

TEL・FAX 052-203-9703

MAIL kochuten@d◇.dion.ne.jp ◇部分は数字の1

2月の下記の催しは大盛況のうちに無事終了しました。

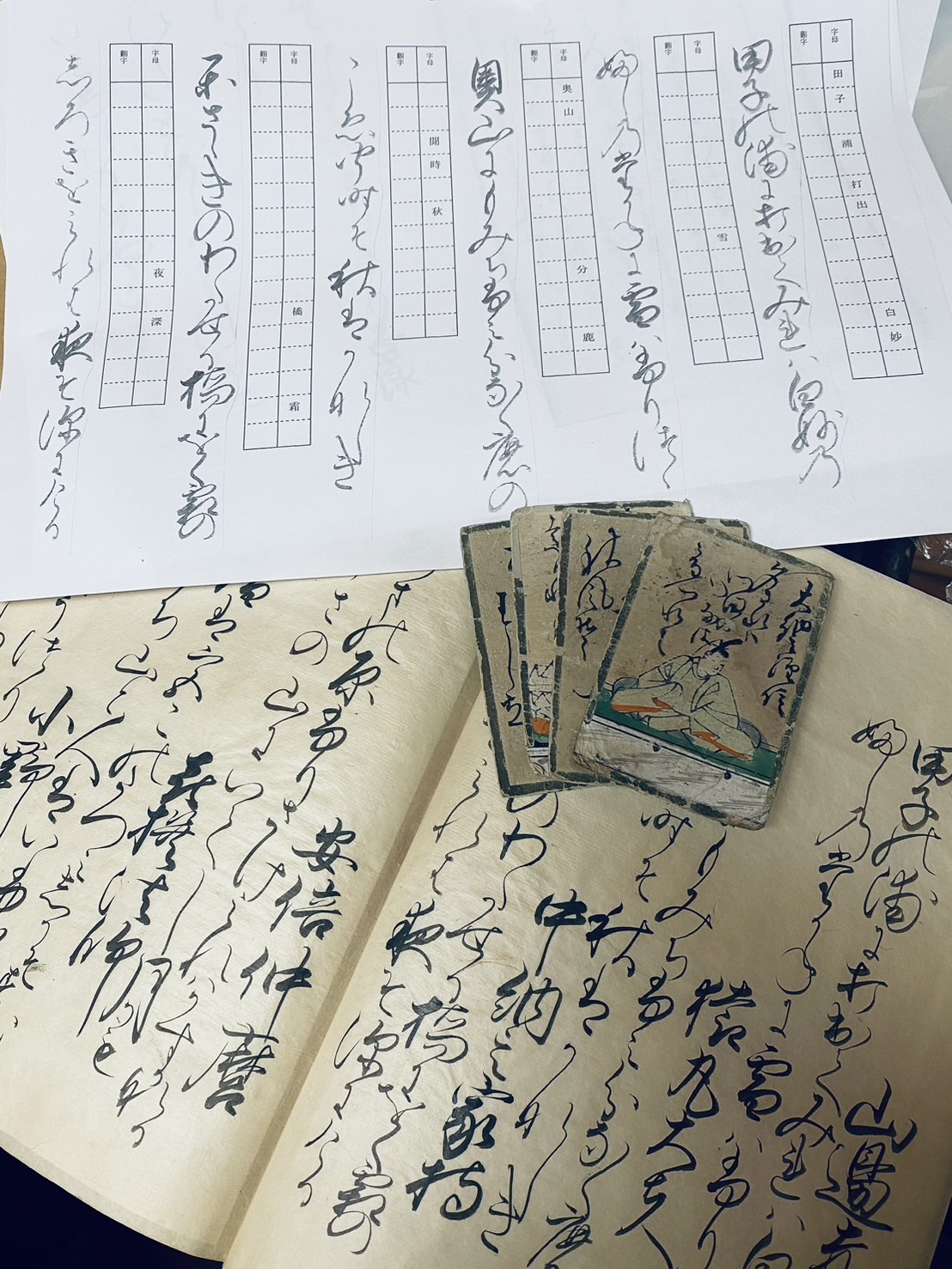

当日の写真はこちら

阿弥の会 第十三講

「古文書を読む会~変体仮名で和歌を読む」

講師 日比野浩信(国文学者 愛知大学、愛知淑徳大学講師)

2月3日(土)13時より

会場 ぎゃらり壷中天 3F

定員 20名

会費 1,000円

筆で書かれた古文書には和歌、消息、記録文書などがありますが、いずれも

日本語でありながら、今やほとんどの人にとって読み解きにくいものとなっています。

そこで今回は古筆切を教材として変体仮名の解読を中心に、茶掛の和歌や文学の基礎知識

を織り交ぜて日比野浩信先生にレクチャーしていただきます。

お申込みは ぎゃらり壷中天まで

〒460-0003 名古屋市中区錦2-8-12

TEL・FAX 052-203-9703

MAIL kochuten@d◇.dion.ne.jp ◇部分は数字の1

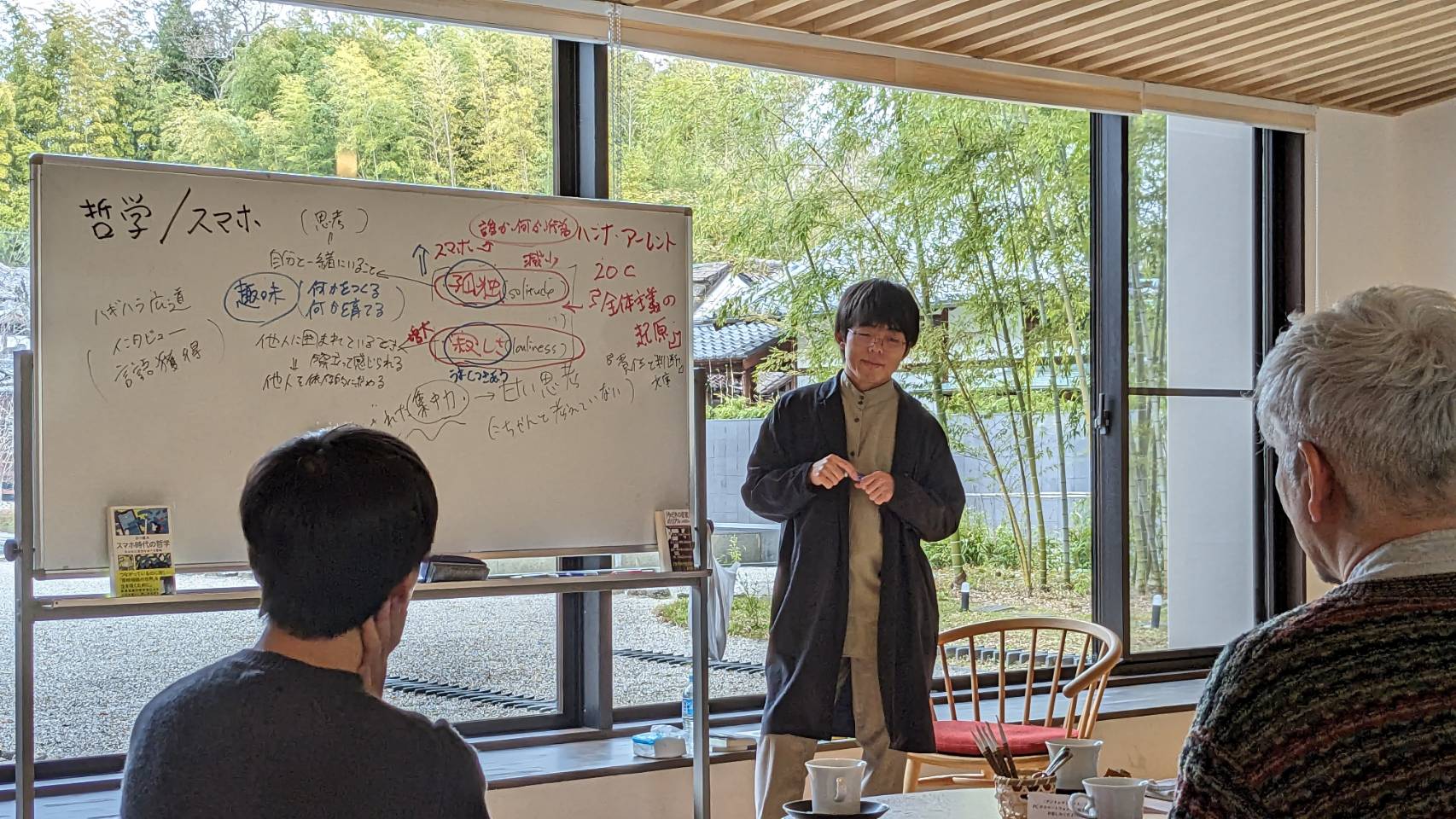

下記の催しは大盛況のうちに無事終了しました。

当日の写真はこちら

阿弥の会 第12講

スマホ時代の哲学

メインスピーカー : 谷川嘉浩 ― 哲学者

京都市立芸術大学専任講師 1990年生 京都大学大学院修了 博士(人間・環境学) 著書「スマホ時代の哲学」他多数

・日時 : 2023年12月23日(土) 午後1時より

・場所 : 八事山興正寺ライブラリーサロン華宮(名古屋市昭和区八事本町78)

・会費 : 500円(飲み物付)

※この集いには興正寺住職の西部法照師に特別なご厚意をたまわっております

あなたも一日の終わりに空を見上げ、美しい夕陽に見とれてしばし心をうばわれ、「今日もいい一日だった」と思ったことがありますよね。でもそのあとあなたの心に去来するのは「せつなさ」であったり、「はかなさ」といった、どちらかといえばネガティブな感情ではないですか。

現代はスマホがいっきに普及して、多くの人と瞬時に繋がることができる時代になりました。しかしその人たちから「いいね」と言ってもらっていても、「こんなはずじゃなかった」とか、「もっとできるんじゃないか」とかなんて、つい考えてしまう自分がいたりするものです。

人間関係はますます複雑化して、時にそのことが重荷になったりすることもあります。宗教や心理学や芸術などが癒しになってくれたりもしますが、決定的な答えを与えてくれるものではありません。人生が続く限りモヤモヤは続くのです。ただ、その正体のしっぽをちょっとでもつかまえることができたら、その時だけでもスッキリすることもあるはずです。

哲学、といってもむつかしい話じゃありません。私達がこの現代社会で日ごろから感じているつかみどころのない不安を少しやわらげるきっかけや出逢いがあることを期待して、ざっくばらんな座談会を開催いたします。

※発言を強要したり、挙げ足をとったり、突っ込みを入れたりしませんので(笑)、

どうぞお気軽にご参加ください。

お申し込み先―ぎゃらり壺中天 052-203-9703 Mail:kochuten@d1.dion.ne.jp( @dのあとは数字の1)

名古屋市中区錦2-8-12 (ただし今回の講演会の会場は上記の八事山興正寺です)

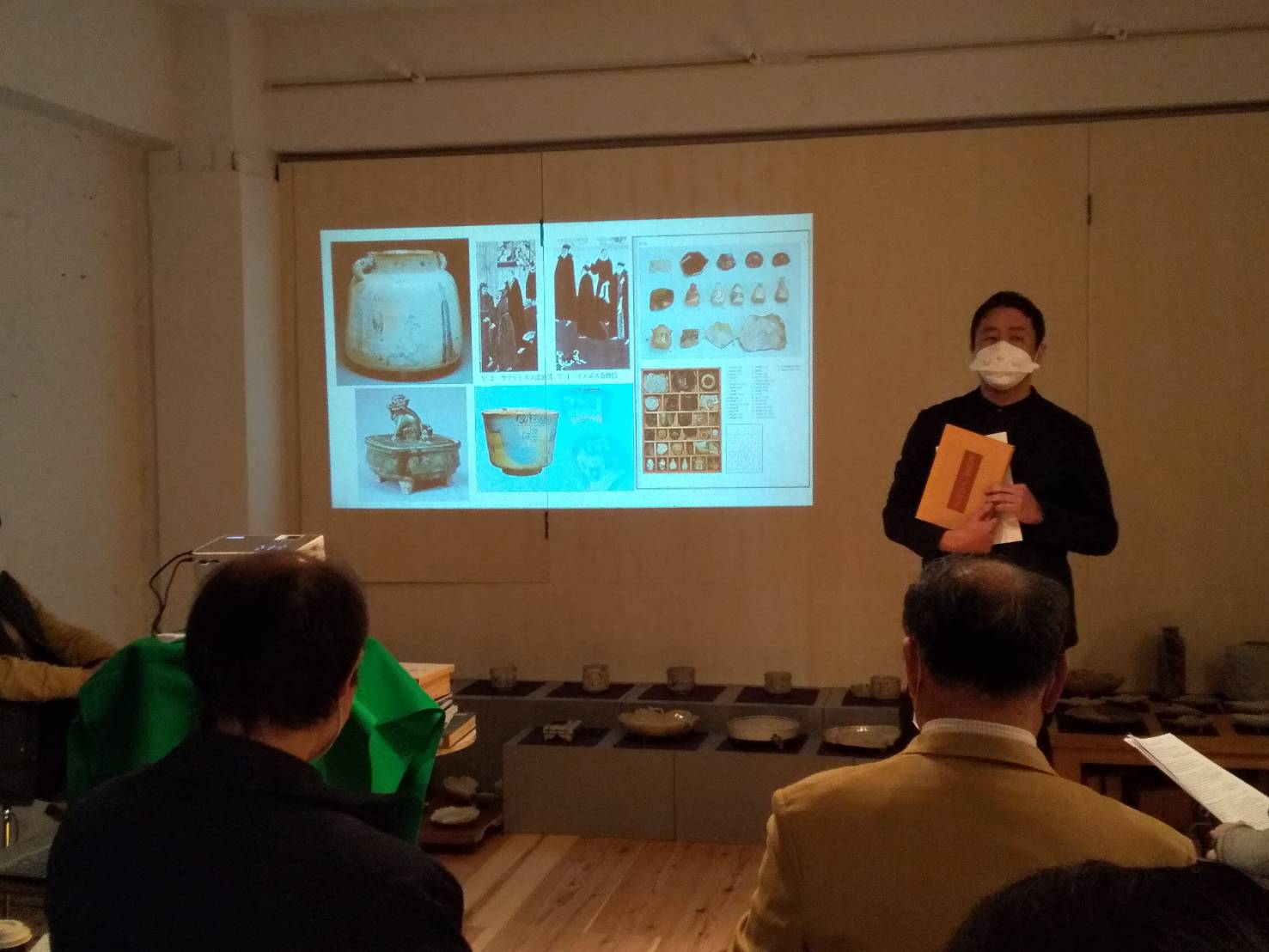

下記の催しは大盛況のうちに無事終了しました。

当日の写真はこちら

阿弥の会 第十一講

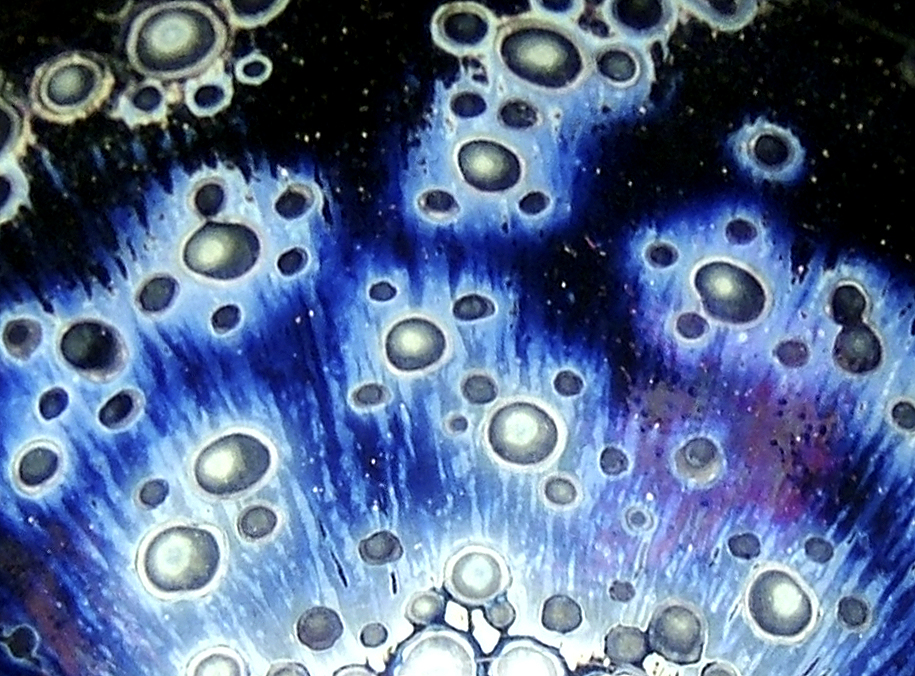

長江惣吉氏 「瀬戸と曜変天目の関わり」

曜変天目茶碗の忠実な再現に挑む陶芸家の長江惣吉氏。

近年取り組んでおられる瀬戸天目茶碗の探求成果もふまえて、お話しいただきます。

また御作も一部展示し、ご覧いただきます。

アートサロン光玄で秋に個展と予告しておりましたが画廊側のご都合で来春3月に延期とのことです。

日 時:9月16日(土) 午後1時より

場 所:ぎゃらり壷中天 名古屋市中区錦2-8-12(3階にて)

会 費:500円(お茶とお菓子付き)

定 員:30名

お申込:Tel・Fax : 052 203 9703/ Mail: kochuten@d◆.dion.ne.jp ◆の部分は数字の1

第十講 阿弥の会

“chatGPT”について

photo by 中川高史

テーマは今話題の“chatGPT”。

今回は、錦二丁目エリアマネジメント株式会社と合同で開催いたします。

名古屋工業大学教授の白松俊氏を中心に様々な分野の方々にご参加いただき、

chatGPTをめぐる現状の把握、そして今後の関わり方についてすり合わせを

図りたいと思います。

パネリスト

一ノ瀬龍星(静岡文化芸術大学在学・現代美術ギャラリー「movement」ギャラリスト)

小島伸吾(面影座座長・イシス編集学校中部支所)

鈴木恵美(弁護士)

東福大輔(建築士 零三工作室)

平山亮太(現代アーティスト)

藤原智也(愛知県立大学准教授)

星 浩(中日新聞社編集委員)

(五十音順・敬称略)

日時 2023年7月8日(土) 午後18時30分開講

場所 喫茶七番(中区錦2ー7ー7 オリマチ錦1f

ぎゃらり壷中天の向かい30階建マンションの一階)

定員 50名

会費 500円

参加ご希望の方は ぎゃらり壷中天までご一報下さい。

ぎゃらり壷中天

名古屋市中区錦2-8-12

Tel・Fax 052-203-9703

kochuten@d◆.dion.ne.jp

◆の部分は数字の1

下記の講演は終了いたしました。 写真(中川高史氏撮影)をアップいたしました。

阿弥の会 第九講

馬場駿吉 「現代俳句のありよう」

知の領域を軽々と越境し、多くの業績をのこしてこられた馬場駿吉氏にご登壇いただきます。

七十有余年の作句歴を基に、これまで実際に試みてこられた異分野の表現者達とのコラボレーションについて参加者の皆さんとの、ざっくばらんなやりとりを交わしていただく予定です。

略歴

略歴

馬場駿吉(ばば しゅんきち、1932年11月25日 - )は美術評論家、医師(医学博士、耳鼻咽喉科学)。愛知県名古屋市東区に生まれる。実家は開業医。名古屋市立大学医学部を卒業後、同大学で耳鼻咽喉科の教授を務める。のち同名誉教授。名古屋市立大学病院では院長を務め、感染やアレルギーなどの生体防御反応を研究。また渡米して耳の欠損の再建技術を研究、500例におよぶ再建手術を手掛けた。

中学時代、親戚の開いていた句会を見て以来俳句に興味を持つ。俳人としては橋本鶏二に師事し、「年輪」ほかの同人として活動。第一句集『断面』までは写実的な句風であったが、第二句集『薔薇色地獄』より絢爛な幻視的作風となった。

1961年、画廊で駒井哲郎の版画を見てより現代美術にのめり込む。1960年代から70年代にかけて東京の「実験工房」に通いつめ、滝口修造、武満徹、澁澤龍彦、土方巽、寺山修司らと親交を結んだ。耳の再建技術研究に取り組んだのも三木富雄のオブジェ作品がきっかけだという。

2006年、名古屋ボストン美術館館長に就任。2016年4月より愛知県立芸術大学油画専攻科客員教授。2019年、長年の芸術評論活動により中日文化賞を受賞。(wikipediaより)

日 時:4月1日(土) 13時より

場 所:ぎゃらり壷中天 名古屋市中区錦2―8―12

お申込:Tel.Fax 052 203 9703

会 費:500円(お茶とお菓子付き)

※4月8日(土)には

コンテンポラリーダンサーの加藤おりはさんと馬場駿吉氏のコラボレーション

『耀変』が東区の芸術創造センターにて開催されます。その観覧ご希望も受付中です。

阿弥の会 特別講開催

「カルロス・エスピノサ(エクアドル)の身体表現」

無事終了いたしました。皆様ありがとうございました!!

・2月26日(日)

・午後5:30開場 軽食をご用意いたします。

6:30開演

・場所 ぎゃらり壷中天 3階 (1階からお入りください)

名古屋市中区錦2-8-12 (茶色レンガ色のビル)

・入場無料(ですが、観覧後におこころざしを投函いただく投げ銭制)

カルロス・エスピノサ(Carlos Adrian Espinoza)はただいまエクアドルから来日中。

彼は2010年よりエクアドルの現代舞踏の第一人者Wilson Picoと舞踏パフォーマンスを行い、その後いくつかの国で活動を続けてきました。

彼の身体表現は従来の型を破って、時と間と場に向き合い、そこから生まれるぞわぞわとした衝撃を観るものに届けます。

参加観覧お申し込みは下記へ

ぎゃらり壷中天 名古屋市中区錦2-8-12 Tel・fax 052-203-9703

Phot : Takashi Nakagawa

下記は無事終了いたしました。

阿弥の会 第八講

東福大輔氏(一級建築士)による 「現代の寺院と笠寺観音」

“つぎの1300年にむけて”をテーマに掲げ、天林山笠覆寺(笠寺観音)さんは

10年の歳月をかけて改修工事を進めてこられました。

その設計を担当された氏にメインスピーカーになっていただきます。

普通、お寺と聞くと、木造の建物を想像します。ところが現代においては、

多くの規制によってコンクリートや鉄骨で作らざるをえないケースが多く、

笠寺観音もその一つでした。

また、境内には多くのお堂がありますが、それらは建てられた

時代の先端的な建築であったことは間違いありません。

現代に作られる仏堂はどのようにあるべきか。氏が設計中に考えたことを、

さまざまな類例を参考にしながらお話ししていただきます。

時 10月15日(土)13時より

場所 オリマチ錦「スペース七番」(名古屋市中区錦2ー7ー7 30階建てマンションプラウドタワー名古屋錦の2階 ぎゃらり壷中天から東へ50メートル)

会費 500円

東福大輔

1973年 名古屋生まれ

1997年 名古屋大学大学院工学研究科修了

1997~2003年 鹿島建設建築設計部

2003~2008年 磯崎新アトリエ

2008~2015年 北京零三工作室

2015年 零三工作室(名古屋)設立

中央美術学院、名古屋市立大、滋賀県立大学、愛知淑徳大学 非常勤講師

著書 「中国的建築処世術」(彰国社)

※10月13日(木)~15日(土)の期間にぎゃらり壷中天1階では

笠寺観音改修工事によって出た古材で作った器物を頒布いたします。

詳細は「お知らせ」のページに掲載しました。

下記は無事終了いたしました。

先日の阿弥の会特別講の窪島誠一郎のことを毎日新聞に取り上げていただきました。

阿弥の会 特別講

窪島誠一郎

「絵を蒐めるという癒えない病について」

「無言館」「槐多EPITAPH残照館(旧信濃デッサン館)」の館長であり、数々の著述をものされた作家でもある窪島誠一郎氏をお招きいたします。

先日の日本テレビ系24時間テレビスペシャルドラマ『無言館』を

ご覧になられた方も多いかと存じますが、そのドラマでも描かれたように

氏は美術や文学の分野で特異な地平を切り開いてこられました。

小廊は三十数年来懇意にさせていただいており、

このたび満を持して阿弥の会へのご登壇です。

またとない機会、どうぞご参加下さい。

時 2022年10月16日(日)

12時より講演 13時より会食

場所 名古屋ガーデンパレスホテル(名古屋市中区錦三丁目11番13号 )

講演会場~2階 鼓の間 Tel:052-957-1027

会食会場~地下1階 ふた葉 Tel:052-957-1717

携帯電話(ぎゃらり壷中天 服部) 090-8672-6901

会費 5,000円(含聴講料、食事代)

※定員に達しましたら締め切らせていただきますので、お早めに下記までお申込下さい。

ぎゃらり壷中天

〒460-0003名古屋市中区錦2-8-12

Tel・Fax 052-203-9703

https://kochuten.net/

下記は無事終了いたしました。

2022年9月3日(土)午後1時より

阿弥の会 第七講 「日本と中国のこの四半世紀」

〜書家・篆刻家 和田大卿氏と日中の文物の迷宮へ〜

メインスピーカー 和田大卿

本名、廣幸(ひろゆき)・字は大卿(たいけい)。齋号は運甓齋(うんぺきさい)など。

1964年(昭和39年)横浜に生まれる。中学の頃より篆刻に興味をもち、その基礎となる書法を真剣に学ぶ。

「三十にして立つ」の論語の言葉を胸に1994年(平成6年)より中国・北京に渡り、大学にて日本語教育に従事し、

「ラジオ日本語講座」を担当すると同時に、書法・篆刻に関する分野において様々な薫陶を受ける。

2018年(平成30年)四半世紀に及んだ北京での生活に終わりを告げ、家族とともに琵琶湖畔に移住する。

文化大革命によって疲弊困窮した中国経済を立て直すべく、鄧小平の掲げた改革開放政策(1978年)は、

その後中国の経済を飛躍的に発展させることになります。

かたや人口の爆発的増加による食糧不足の再来を抑えるべく1979年から始まった「一人っ子政策」は、

中国にとってさまざまな変化をもたらすことになりました。

その間、日本ではバブルが崩壊し、その後のリーマンショックや、この度のコロナショックを経験し、

経済も文化も停滞していることは否めません。

「失われた三十年」の日本を後目に、隣国中国の目覚ましい経済発展は、

コロナ前の「爆買い」現象に見られるように、両国の経済力の違いを見せつけました。

こうした中国の転換期を首都・北京で目の当たりに経験された和田大卿氏を囲み、

氏の芸術、経験を通して日中両国の今後を展望していきます。

会費500円(飲み物、お菓子付き) ・定員30名

TEL・FAX : 052-203-9703

阿弥の会 第六講 下記は無事終了いたしました。

2022年6月18日(土)午後1時

“現代日本の知の巨人”松岡正剛氏を俎上に。

知の領域を軽々と越境していく氏の厖大な著作物と、公私を問わない社会的なプロジェクトへの関わり。それらは一人の人間の守備範囲を越えており、しかもどの分野への理解も並大抵ではありません。古今、博覧強記と称される知識人は数あれど、その中でも群を抜いておられるのではないでしょうか。

ただ、この松岡正剛氏を紹介するのは一筋縄ではまいりません。そこでこの度は氏のよき理解者で継承者である小島伸吾氏と米山拓矢氏を中心に、側近から見た松岡正剛氏を語ってもらい、あまりに茫漠たる巨人のイメージの輪郭線を少しでも鮮明にしてもらえれば、ということでその機会を設けます。

会費500円(コーヒー、お菓子付き) ・定員30名

(あくまでも努力義務です)

松岡正剛著『うたかたの国』米山拓矢編 工作舎

松岡正剛著『日本文化の核心』講談社 現代新書

s://kochuten.net/

下記の催しは無事終了いたしました

阿弥の会特別講

「青柳恵介氏の講演『白洲正子の骨董』と御懐石志ら玉さんの初夏の懐石を楽しむ会」

は盛況のうち無事に終了いたしました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

終了いたしました

日 時 : 令和4年5月28日(土)午前11時開演 講演終了後食事

場 所 : 御懐石 志ら玉 名古屋市北区上飯田西町2ー36 電話 052ー981ー6868

会 費 : 15,000円 (聴講料、会食費込み)

※時節柄、感染症予防対策に配慮し開催いたします。定員になり次第締め切らせていただきます。

世情によっては開催を中止することをご了承ください。

主 催 : 日本陶磁協会名古屋後援会・ぎゃらり壷中天阿弥の会

協 力 : 美濃古陶会

美の美会

お申込み受付 : ぎゃらり壷中天 名古屋市中区錦2-8-12

下記は無事終了いたしました

第五講 「極札と古筆目利き~古筆見による伝統的鑑定法の復元」

NPO法人 茶美会日本文化協会 の 長谷義隆氏が WEB茶美会 に詳細な記事を書いてくださいました。

下記のWEB茶美会のHPでご覧いただけます。

https://sabiejapan.com/learn/000614.html

「古筆」とは和歌や物語を記した和様の筆跡をさす呼称です。

千数百年の歴史を持つ日本文学はそれを読んだり、朗詠したりする楽しみ加え、そういった古典籍を所持する喜びも育んできました。

するとそこに需要と供給のシステムが生じ、古筆鑑定を家業とする専門家も登場し、近代に至るまで世代を継承するようになったのです。

今回はその古筆鑑定家が遺した“極札”研究の第一人者である中村健太郎氏を中心に、古筆のこと、極札のことをテーマとして語り合いたいと思います。

NPO法人 茶美会日本文化協会のweb茶美会のHPにて第4講 阿弥の会「寛永染付・藍織部」について 記事を書いていただきました。

下記のリンクからご覧いただけます。

https://sabiejapan.com/learn/000545.html

第三講 「これからの茶の湯のあり方」 12月11日(土) 下記は無事終了いたしました。

慢性的な茶道人口の減少に追い打ちをかけるようなコロナ禍。そんな状況をふまえつつ悲観的な現状報告会ではなく。建設的な情報交換をいたしましょう。

第二講 「現代陶芸の現状と展望」 11月13日終了いたしました。